シャドーイングとは?

「シャドーイング(Shadowing)」は、英語を聞きながら、1、2語遅れで音声のあとを

追いかける練習方法です。

聞こえてくる音声を影(シャドー)のように追いかけることから、この名称になりました。

シャドーイングを正しく実践することで、リスニング力だけでなく、

スピーキング力もアップすると言われています。

シャドーイングの効果 1. リスニング

シャドーイングが最も効果を発揮するのは、「リスニングスキルの向上」です。

人間の脳は、自分が発声できない音は、音と認識できません。

そのため、発声できない音声は、発音(英語)が聞き取れません。

なので、シャドーイングによる正しい発声トレーニングがリスニング向上になるのです。

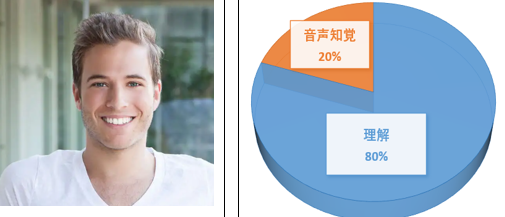

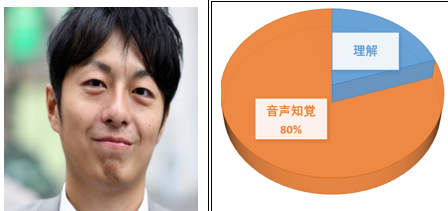

英語を正しくリスニングするには、「音を聞いて(音声知覚)」「意味を理解する(意味理解)」

という2つのステップがあります。

これは、母語であっても第二言語であっても同じです。

ステップ 1.耳から入った音声を単語として認識【音声知覚】

ステップ 2. 語彙や文法知識、背景知識などをもとに意味内容を理解【意味理解】

まずは、音声知覚で単語を聞き取り、そのあとに、頭のなかにある語彙や文法知識

などを使って内容を理解します。

ではなぜ、母語では音声を聞いたと同時に理解ができるのに、 英語が第二言語

のリスニングとなると、理解が難しくなるのでしょう。

実は脳内のワーキングメモリ(作業記憶)のなかで「音声知覚」と「意味理解」

は競合しているという点です。

ワーキングメモリとは、情報を一時的に記憶し、

保持する能力のことを指しますが、このワーキングメモリの中には

一定量の情報しかとどめておくことができません。

そのため、英語をリスニングしているときに、英語を正しく聞き取ろうと

意識を集中することで音声知覚(何と言っているのかを把握すること)に

メモリ資源をたくさん消費してしまうと、そのぶん意味理解(どんな意味なのか

を把握すること)に使用できるメモリ資源が少なくなってしまい、

結果としてうまく聞き取れなかったということが起こります。

これには、脳の「ワーキングメモリ(一時的に情報を脳に保持し、処理する能力)」

が関係しているのです。

つまり、リスニング力を高めるためには、できる限り音声知覚に使用するメモリを減らし、

意味理解にたっぷりとメモリを使える状態にすることが重要となります。

そこで役立つのが「シャドーイング」のトレーニングなのです。

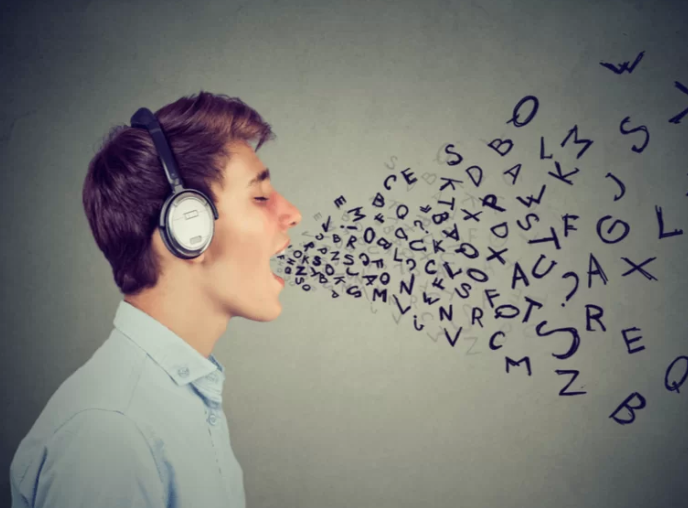

シャドーイングによる音声知覚を「自動化」後のワーキングメモリ

英語初心者のリスニング時のワーキングメモリ

シャドーイングでは、すべての単語とその発音を正確にとらえる必要がありますから、

音声知覚のプロセスを集中的に鍛えることができます。

そして音声知覚が鍛えられ、自動化される(考えなくてもすぐにできる状態になる)と、

ワーキングメモリのリソースを理解に回せるので、リスニング力が向上するのです。

シャドーイングの効果 2. スピーキング

シャドーイングはスピーキングスキルまでも向上させます。

その理由を見てみましょう。

スピーキングには3つのプロセスがあり、以下の順で進行しています。

プロセス1. 話そうと思うメッセージをつくる【概念化】

プロセス2. 単語や文法知識を用いて、頭のなかで言葉にする【言語化】

プロセス3. 実際に声に出して発音する【調音】

まずは【概念化】。ここでは伝えたいメッセージを思い浮かべます。

次に【言語化】で、脳内に記憶されているメンタルレキシコン(心的辞書)にある、

さまざまな言語情報を参照し文章をつくり上げます。

この言語化のとき、発音やアクセントなども頭のなかでシミュレーションします。

そして最後の【調音】で、口の開き加減や舌の使い方を調整し、

物理的に声を出して発声します。

シャドーイングは、【言語化】と【調音】のプロセスを、何度もリハーサルする

ことになるので、スピーキング力が鍛えられるのです。

また、シャドーイングは発音だけでなく、リズムや息継ぎの場所までコピーするので、

練習するうちに、英語の正しい発音やアクセント、文の抑揚なども習得できます。

シャドーイングの正しいやり方

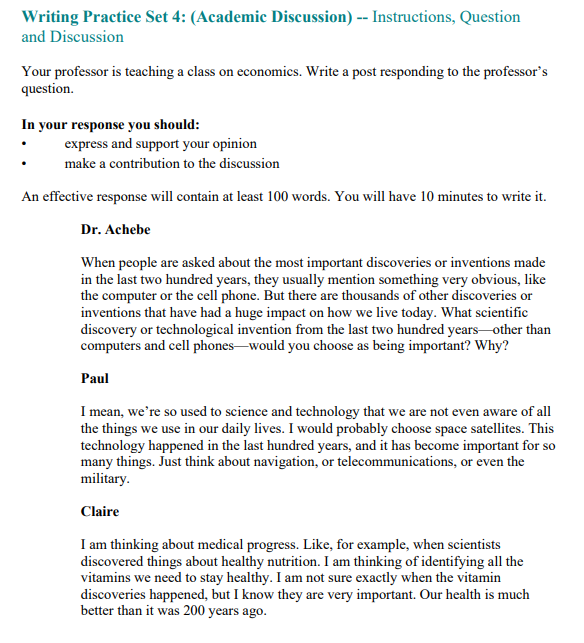

①自分に合ったレベルの教材を選定する

シャドーイングの教材を選ぶ際、自分の英語レベルに合った教材を選ぶことが重要です。

音声を聞いて内容が7~8割程度理解できるレベルの、少し易しめの教材を選ぶことが

挫折せずに続けるコツです。

また、興味や目的に合った教材を選ぶことも忘れずに。

仕事で英語が必要な方ならビジネス関連の教材、

IELTSの点数アップを狙う方ならIELTSの教材を選ぶなど工夫してください。

英語学習初級者の方は、映画やドラマではなくまずは英語学習者向けの教材を

選ぶことをおすすめします。

また教材は、音声にスクリプトと和訳があるものをお勧めします。

事前に音声のスクリプトを確認し、どんな内容なのか把握しましょう。

時間をかけてでも分からない単語や表現を調べ、音声が何を言っているか

しっかり理解できるようにすることで音声に集中することができます。

②「正しい音」でシャドーイングする

シャドーイングは、間違った音声(発声)でやると効果が半減します。

正しい音を反芻することで脳内にデータが蓄積していき、

音声の知覚能力の向上につながります。

シャドーイングを正しく行うには、音の変化を正しく理解することが重要です。

英語は日本語と全く異なる音の変化をするのが特徴です。

例えば「連結」とは、特定の子音と母音が連続した時に生じる音の変化を表します。

こういった音の変化がどのようになっているか注意深く聴きながら、「聴こえたまま」

発声することに集中しましょう。

③1教材に対して3~4日をかけて完全再現を目指す

リスニング力向上において不可欠なのが「音声データの蓄積」です。

しかし、毎日課題を変えてしまうと「新しい音源に慣れる」ことに労力を使ってしまい、

音声データの蓄積にまで至りにくくなります。

結果、せっかくやっているシャドーイングの効果が出づらくなります。

1つの教材を3~4日かけて発声を再現できるのがリスニング力向上に適しており、

正しい音の変化を耳に定着させるのにちょうど良い期間とされています。

それ以上やりすぎると文章を記憶してしまい、発声するトレーニングに適さなくなってきます。

3~4日かけてシャドーイングすることで、耳で音を捉えて期待する効果を発揮できます。

④ シャドーイングの具体的な流れ

①音源を聞く

②文章を読み、わからない単語や表現を調べて内容を理解する。

③シャドーイング

⑤振り返り

2日目以降

④シャドーイング

⑤振り返り

1.音源を聞く

いきなり初見の音を聞きながらシャドーイングをするのではなく、まず音源を

聞いてみましょう。音源のスピードやリズムを掴むのがポイントです。

また、「どのくらい聞き取れるか?」とリスニングトライをするのもシャドーイング

を進めていくと成長を感じられるポイントなのでおすすめです。

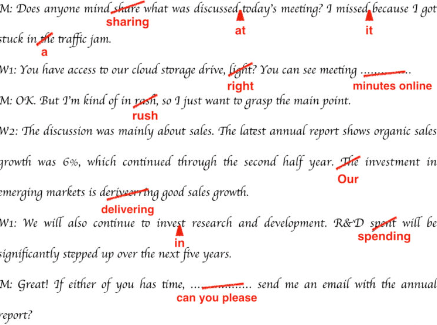

2.文章を読み、わからない単語や表現を調べて内容を理解する。

シャドーイングは話の内容に積極的にフォーカスするトレーニングではありませんが、

このプロセスは必ず行いましょう。なぜなら、どの単語を発話しているかを

理解していないと、音声データを蓄積するのが難しいからです。

さらに、文章を読むことで副産物的に表現や語彙などの知識が蓄積される利点もあります。

3.シャドーイング:目安回数20回以上

シャドー(shadow : 影)という名の通り、スクリプト(台本)を見ずに、

音のみを頼りに1~2語遅れながら復唱(シャドーイング)をしていきます。

回数の目安は取れる時間にもよりますが、20回以上実施しましょう。

この時に注意したいのが「音マネ」にならないようにすることです。

必ず「音を聞く→脳内に単語をイメージできている→発話する」という流れで

実施しましょう。もし途中で部分的になんて言っているか全くわからなくなったり

した場合や、単語をイメージできなくなってしまった場合はスクリプトを随時確認

するのを推奨します。が、終始スクリプトを見続けながら実施するのはやめましょう。

もし見続けながらでしかできない場合は教材のレベルが難しすぎるかもしれません。

また、もし自分の声で音がかき消されてしまう場合には、元の音源の大きさを

大きくするか、イヤホンを片耳/両耳につけ実施するとやりやすくなりますよ。

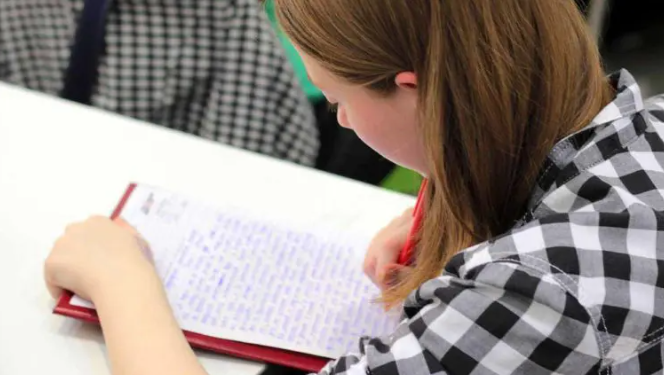

4.振り返り

シャドーイングが終わったらその場でおわりではなく、最後に必ず録音をする

ようにしましょう。その際、自分の音声とお手本の音源を聴き比べ、音源に似せて

発話するにはどうしたらいいか?を確認しましょう。

2日目以降

2日目以降は前日の苦手だった箇所を確認後、上記の4~5のみを実施します。

同じ課題は3~4日ほど実施しましょう。(音声データを蓄積するため)

⑤シャドーイングには、添削が必要

人間の脳は、自分が発声できない音は、音と認識できません。そのため、

発声できない音声は、発音(英語)が聞き取れません。

だから、シャドーイングにおける添削が重要です。

正しい発音でシャドーイングして初めて音として聞き取れる(認識できる)

ようになってきます。自分の発音が間違っているのか、英語のプロから

客観的な添削(アドバイス)を得ることがリスニング力向上につながります。