単語を制する者はリーディングを制す !

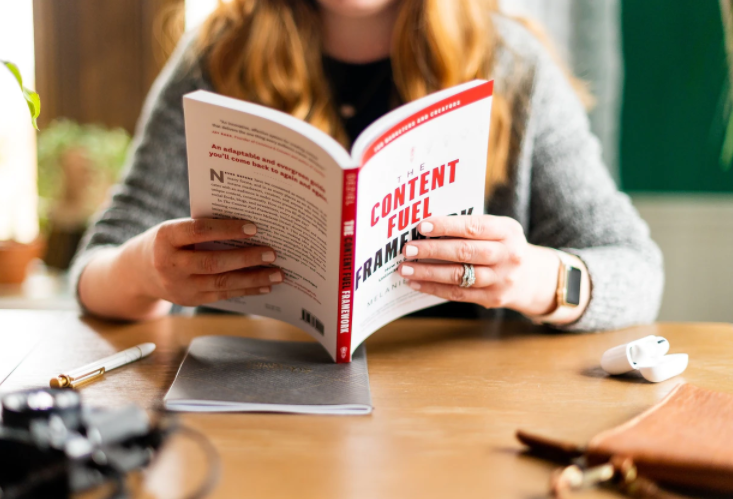

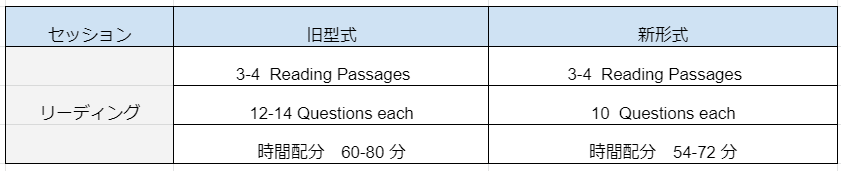

TOEFL iBTリーディングでは、日常会話では使わない学術的単語・表現が頻繁に

出現しますので、テスト対策の為の語彙習得に重みがあることは一目瞭然です。

約700語ものアカデミックな長文が3題出るわけですから、「読む」為に

相当な語彙力が必要なことは言うまでもありませんが、それに加えて、

リーディングテストの約 25%

が語彙力を試す問題であることで、「スコアアップ」に直結するのです。

1 パッセージあたり4問くらい、3 パッセージだと12問くらいになり、

問題全体の4分の1程度になります。

どれくらい単語を覚えたらいいのか?

日本の受験英語に必要な語彙数は一般に約6000語~7000語と 言われていますが、

TOEFL iBT TESTでは約7000語~8000語

あれば 高得点が狙えると言われています。

但し、Car,Cat のような基本単語も含まれますから、実際に覚えるのは3000語前後です。

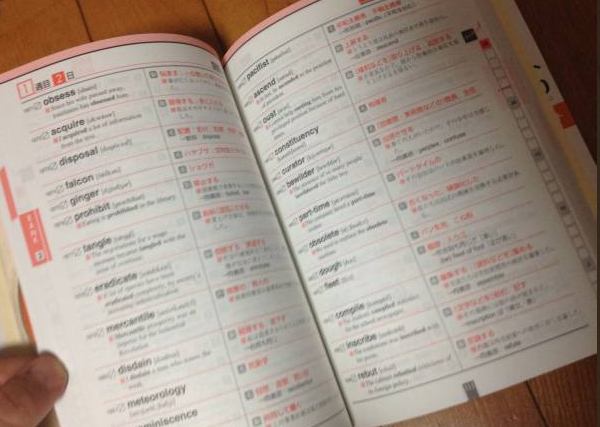

単語の覚え方は人それぞれあると思いますが、以下のように単語帳との組み合わせ

で単語を覚えていくことをお勧めします。

単語集を徹底的に暗記する

受験者の本音は、TOEFL iBTリーディングテストに関係ない単語の

暗記は避けたいわけですから、テストに必須単語を重点的に覚えていきましょう。

やはりお勧めは 「3800」です。 3800とは「TOEFL 単語3800」(旺文社) です。

この単語集には全部でレベル1から4までの単語が収録されていますが、

そのレベル3まで暗記すればリーディングテスト問題はある程度わかるはずです。

▮ 単語は発音して覚える (オーディオプレーヤーを使って覚える)

「TOEFL 単語3800 」をパソコンやスマホのオーディオプレーヤーを聞いてきちんと発音する。

これが出来ているか否かで、その人の英語のセンスがわかると言われています。

発音を習慣化していない人は、たいてい英語のセンスがないそうです。

オーディオプレーヤー を使わないと正しい発音を覚えることが出来ないですし、

正しい発音を覚えられないと、リスニング力が向上しません。

人間は、自分が発音できない音を正確に聞き取ることは出来ないからです。

単語は書いて覚えると唱える方もいますが、書くだけの勉強で英単語は覚えられません。

正しい発音・アクセントを覚えなければ単語を覚えたことにならないからです。

単語を脳に定着させるためには書くことも必要ですが、

優先順位としてはお勧めしません。

単語を覚える基本は「発音して覚える」⇒「何度も何度も反復する」

⇒「8割〜9割覚えたら、覚えられない単語を書いて覚える」です。

自分が正しい発音が出来るようになったら、スマホのボイスレコーダーや

ICレコーダーに覚えたい英単語を吹き込んで

リピート再生させ通学、通勤時間にサクサクと覚えていきましょう。

▮ TOEFLで高得点を取るために「発音」練習は欠かせない

単語を「発音」して覚えることは、リーディングテストだけではなく、

リスニング、スピーキングを含めて、大切なことは言うまでもありません。

TOEFLで高得点を取るためには、基本的な英語を発音する能力と聞き取る能力を

身に付けなければならないからです。

この2つは英語の音を作り理解する技術の訓練を通して一つの能力として身に付けられるのです。

自作の単語帳を作る

TOEFL iBTはアカデミックなパッセージが出題されますので、

生物学、地質学などの必須分野の単語を1000前後覚えます。

お勧めリーディングWEBサイト でも紹介したScientific American

などや「過去問」を読み進める中で、わからない単語があれば、

辞書を引き、どんどん単語集に加えていきます。

辞書は、英和、和英、英英辞書を並行して使うといいでしょう。

調べた単語だけでなく、同時に「類義語」「連語」も一緒に覚えるようにしてください。

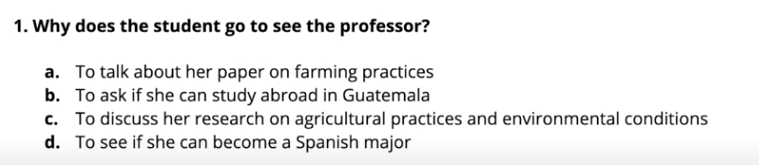

TOEFLの語彙に関する問題では、パッセージにでてきた単語・フレーズの意味に近いものを

選ばせる4択問題がでてきます。

設問の「単語・フレーズ」の前後の文脈から判断し、最も適した単語・フレーズを選ぶためには、

「類義語」「連語」の知識が必要なのです。

▮ 連語 collocation

連語とはcollocationの訳で、2つ以上の単語が連結して1つの単語と似た働きをするものです

例えば、

「夢を見る」は have a dream で、see や look を使いません。

また、英語では happy ending で、end は名詞でもあるのに、

日本語のように happy end とは言いません。

このように、文法的なことは無視された単語の並びとなることが

多いので覚えるしかありません。