▮ エッセイが上達するたった4つの秘訣 4 Cs とは?

IELTS ライティング インストラクター である私は生徒から 「エッセイを上手に書く 秘訣はないか?」とよく聞かれます。そんな時私はいつも、「猛練習」「指導を受ける」「忍耐強さ」と答えています。 これを聞いた生徒は少しがっかりしますが、これは明らかに事実です。

そして、付け加えて、4Cs に従うことをアドバイスしています。 4Csって何のことって? これがIELTS ライティング スコアアップには大切になってきます。

4 Cs とは、 conciseness(簡潔さ), cohesion(文と文のつなぎ), coherence(首尾一貫性) 、composition(構成力)です。

この4Cs に従ってエッセイが書ければ、あなたのライティングスキルは上達すること間違いなしです。

それでは、 4つの秘訣 4Cs について詳しく解説していきますね!

1. conciseness(簡潔さ)

英語以外の言語では、長くて手の込んだ文章こそが ” 称賛される ” 言語もあります。 しかしながら、英語は短い言葉で、多くを表現することを好む言語なのです。 時々、生徒の中で、残念ながら、長い文章の方が ”アカデミック ” に聞こえると信じてる方もいるのです。

あなたが、もし、長い文章で答えると、2つの問題が生じるでしょう。 1つ目の問題は、この次に紹介する” C ” 、coherence(首尾一貫性) が損なわれてしまうリスクです。 2つ目は、文が長くなることで grammar (文法)ミスが多くなる危険があります。 エッセイの採点をすると生徒は皆がっかりするのですが、 減点の多くは、文章が長いために発生した、 coherence (首尾一貫性) と grammar (文法)ミスが原因なのです。

2. cohesion(文と文のつなぎ)

それでは、どの程度の文章が適切でしょう。 2番目の ” C ” に関連しますが、 cohesive phrases (文をつなぐ句) を入れても8〜15 語でしょう。

cohesion(文と文のつなぎ)はアイディアをつなぐ語句と言えます。 たとえば、

Because of this, …

As this shows, …

As can clearly be seen from this example, …

It is clear that…

Thus, the idea that…

To illustrate this, …

After analyzing both points of view, …

To provide a summary, …

Without a doubt, this causes…

是非とも、これらのつなぎフレーズ cohesion を覚え、 上手に使えるようにして下さい。 IELTS ライティングテストは時間との戦いです、cohesion を正確に覚えることは、時間の節約だけでなく、文法、スペルミスのリスクをなくします。

3. coherence(首尾一貫性)

3番目の ” C ” coherence とは、読者に簡潔にわかり易く、自分の考えを伝える「首尾一貫性」のことです。

IELTS ライティングの評価基準でも coherence は大切な要素です。 受験者のエッセイが、内容が明確で、なめらかに書かれているかが評価されます。 情報とアイディアと言葉を上手く操ってessayをまとめているか? 内容は論理的で、意味を成しているか? アイディアやポイントをつないで論旨を展開しているか? 構文や文脈づくりで多様なテクニックが使われているか? などが審査されます。

2 番目の cohesion も このcoherence の重要な要素になります。

4. composition(構成力)

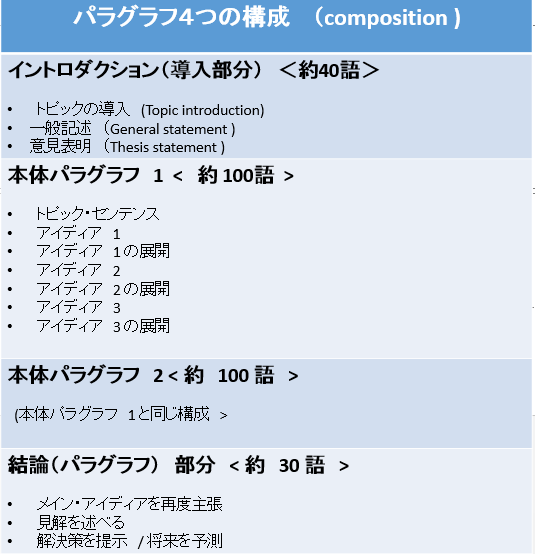

最後に、4番目の ” C ” composition (構成力)の説明をします。 エッセイを書くには、読み手にわかり易い、明快な段落構成が必要です。パラグラフごとに1つのメイン・アイディアを盛り込み、各パラグラフの間を1行あけます。 そうすれば、いくつパラグラフがあるのか一目でわかるので、採点者がエッセイ全体の構成を理解し読みやすくなります。 IELTSライティング Part 2 では、全部で4〜5 つのパラグラフを書くことになります。

まず、エッセイのイントロダクション(導入部分)でトピックが何であるか短く述べます。加えて、トピックについて一般的な文章を1〜2 文添えましょう。 イントロダクション(導入部分)の最後の部分で、thesis statement (意見表明)しておきましょう。 これがタスクの課題に対するあなたの意見や立場を伝える文章になります。 あるいは、この問題には2面あり異なる見解があると、簡単に触れておくこともできます。

これが、あなたのargument statement (議論紹介)となります。

本体パラグラフは2〜3つで構成されます。 各本体パラグラフは、常にトピック・センテンスで書き始めます。 トピック・センテンスは、そのパラグラフの主な主張を大まかに読み手に伝えるものです。 トピック・センテンスに続いて、アイディアを支える例証や理由、根拠を述べる2〜3つの文が必要です。

結論部分で、thesis statement (意見表明)に再び言及しますが、全く同じ表現ではいけません。 違う言葉を使って、少し強調します。 そしてエッセイを貫く自分の主張を支えるべく、最終的な結論にもっていきます。

トピックの将来や起こりうる結末について付け加えるのもいいでしょう。 できたら、エッセイの最後の文章は、読み手にインパクトを与えるべく工夫をしてみましょう。

以下に典型的なパラグラフ構成とパラグラフごとのおおよその単語数を示しました。